Сьогодні мед диких бджіл є для нас екзотикою, хоча історично, не так вже й давно на Русі цей продукт був єдиною насолодою, наявної в розпорядженні у людей. І вони вміли в складних умовах дикої природи добувати велика кількість цього чудового продукту, намагаючись, при цьому, не тільки не губити бджолині сім'ї, але і допомагати їм розселятися в нові оселі. Детальніше про збір меду диких бджіл на Русі читайте далі у статті.

Історія появи ремесла

На Русі мед був дуже затребуваним продуктом. Будучи єдиною доступною тоді солодкістю, він, до того ж, був і головним інгредієнтом більшості хмільних напоїв, прототипу знаменитої «медовухи». Відповідно, шанованими членами товариства були й люди, які добували цей продукт в тодішніх лісах.

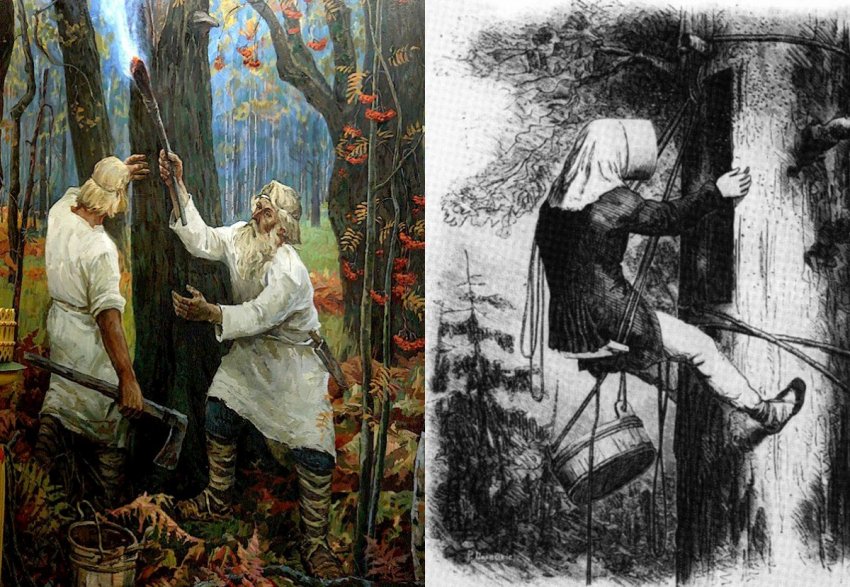

Називалися вони бортниками, що було похідним від слова «борть», що означає дірку або дупло. Саме в дуплах дерев дикі бджоли обладнали свої житла, ладу в них стільники і наповнюючи їх медом. Бортники, залазячи на дерева (іноді на 5-метрову висоту), викурювали бджіл з дупла димом, а стільники забирали.

Вдома вони добували вручну з них мед, оскільки ніяких сучасних відцентрових машинок, зрозуміло, тоді не було. Вигрібали вони спочатку всі стільники з дула дочиста. Але потім прийшло розуміння, що тим самим залишають сім'ю на зиму без харчів, прирікаючи її на голодну смерть. І не з жалю, а по чистому розрахунку стали залишати частину стільників для зимівлі бджолиної сім'ї.

У результаті, кількість місць збору меду не зменшувалася, до явної вигоди бортніков. Наступним кроком у розвитку бортництва стало створення штучних дупел в деревах і пересадка в них нових сімей бджіл. Створені людськими руками борті були більш комфортабельними, ніж дикі бджолині.

Вони оснащувалися не тільки вічком, тобто входом у вулик для відлітають і прилітають комах, але і должеей, що представляє собою додатковий хід для вентиляції і санітарних цілей. У підсумку, видобуток цінного продукту різко зросла.

Як правило, на одного бортника доводилося від 50 до 80 бортей. Пізніше з'явилися справжні «бортні ферми», що включають в себе до тисячі точок видобутку дикого меду. Тут вже були потрібні наймані робітники для їх обслуговування.

Чим відрізняються дикі бджоли від домашніх

Серед існуючих сьогодні майже 20 тис. бджолиних видів, дикі лісові медоносні бджоли займають досить скромне місце. Вони стають настільки рідкісними комахами, що навіть занесені в Червону книгу.

Від звичних нам домашніх бджіл вони відрізняються:

- більш темним забарвленням сірого кольору без яскраво-жовтих смужок на черевці;

- більш щільним волосяним покривом, що дозволяє їм краще переносити низькі температури;

- більш великою головою;

- більш агресивним характером;

- більшою обережністю;

- більш високою працездатністю;

- більшою стійкістю до хвороб.

Як на Русі називався збирання дикого меду і які його особливості

Як уже говорилося, процес збирання дикого меду у східних слов'ян називалося бортництвом.

А сам дикий мед відрізняється:

- темно-коричневим кольором;

- густою консистенцією;

- здатністю довго не кристалізується;

- тривалої збереженням;

- терпкістю смаку;

- оригінальним ароматом з деревно-трав'яними нотами;

- вкрапленнями з прополісу, воску, перги, маточного молочка.

Цей бджолиний продукт рясно насичений корисними речовинами, переважна частина яких має велику цінність для здоров'я людини:

- практично всім набором вітамінів;

- мікро - і макроелементами;

- антиоксидантами;

- ферментами;

- амінокислотами;

- гормональними речовинами.

- велика Кількість нутрієнтів зумовлює здатність меду диких бджіл сприяти:

- боротьбі з запальними процесами;

- зміцненню імунної системи;

- нормалізації діяльності нервової системи;

- оптимізації функціонування травної системи;

- поліпшенню апетиту;

- активізації сечогінних і жовчогінних функцій організму;

- гальмування процесів старіння на клітинному рівні;

- відновлення розумових і фізичних сил після великих навантажень;

- активізації метаболічних процесів.

Якими були популярні види вуликів

Спочатку, як уже говорилося вище, бортники займалися чистим медозбором, просто забираючи у бджолиній сім'ї частину меду. В цілях розширення «виробництва» вони вирубували в деревах дупла для поселення туди нових бджолиних сімей. Борті були хаотично розташовані в різних місцях лісу, де були поблизу великі галявини з медоносами.

Щоб обійти всі точки медозбору, було потрібно багато часу і зусиль. Тому народилася природним чином ідея як-то «сконцентрувати» борті на обмеженій території. Для цього дерева з бджолиними дуплами стали посекать, тобто вирубувати, і звозити їх в одне місце, яке і стало іменуватися пасікою.

Розташовувалася вона поблизу медоносів, привезені колоди захищалися від ведмедів загостреними кілками. Так примітивний медозбір став витіснятися бджільництвом.

З часом, пасічники замість колод стали робити спеціальні вулики, які за методом установки ділилися на:

- Стояки;

![Вулик-стояк Вулик-стояк]()

- Лежаки.

![Вулик-лежак Вулик-лежак]()

Стояки кріпилися на парі дерев'яних стовпів вертикально, а лежаки розташовувалися по відношенню до поверхні землі на 45°.

В південних краях, з більш щадними зимами, практикувалося використання вуликів у вигляді:

- лозовиков, изготавливавшихся з лози;

- соломянников, зроблених, відповідно, з соломи;

- дуплянок, що представляють собою видовбані в дереві вулики, відкриваються знизу;

- сапеток, які робилися з вербових прутів і обмазувалися з обох боків глиною.

Збір меду диких бджіл, відомого людині більше 7 тисяч років, за ці тисячоліття практично не зазнав істотних метаморфоз. І сьогодні сучасні бортники йдуть в серпні за цим продуктом в ліс, де не забувають створювати нові дупла для молодих бджолиних сімей. А будівництво вуликів перетворилося в самостійну галузь - культурне бджільництво.