Щоб будь-який продукт приніс користь, він має трансформуватися в хімічні елементи, які зможуть наситити не тільки шлунок, а й увесь організм. Різна їжа вимагає від травної системи різну кількість "трудогодин". Це залежить від "сили" травлення конкретної людини, а також від обсягу та виду споживаної їжі.

Пророщена зелена гречка

Зерна зеленої гречки відрізняються тим, що уникли обсмажування. Завдяки цьому вона не тільки має ніжніший смак, а й зберігає максимальну кількість мікроелементів, вітамінів і натуральних харчових волокон (клітковини).

Уникнувши впливу високих температур, вдається зберегти практично всі корисні властивості гречки:

- Містить антиоксиданти.

- Стабілізує рівень глікемії, оскільки насичена повільними вуглеводами.

- Містить корисні амінокислоти, які є джерелом енергії.

- Харчові волокна і клітковина позитивно впливають на роботу кишечника.

- Сприяє природному очищенню від токсинів і шкідливих речовин.

- Бере участь у нормалізації ваги, впливаючи певними мікроелементами у своєму складі на метаболізм.

- Стимулює імунітет.

- Забезпечує організм вітамінами.

Відварена гречка

Коричнева гречка - це крупа, яка піддалася термічній обробці. У зв'язку з цим час, який знадобиться організму для перетравлення відвареної гречки, скоротився майже вдвічі і становить приблизно 80-90 хв. Гречка багата на залізо і вітаміни групи В. Вона в лідерах серед круп за вмістом білка і здатна надовго вгамувати голод.

При цьому дієтологи вважають гречану кашу досить "важкою" їжею. Щоб уникнути надлишку корисних речовин і не перевантажувати травну систему, потрібно вживати її окремо від інших продуктів. Також не слід поєднувати продукти, які перетравлюватимуться різний період часу. Це може спричинити відчуття важкості в шлунку, стати причиною утворення шлаків.

Так, наприклад, поєднання гречаної каші з молоком не рекомендують з цілої низки причин:

- Молоко і гречка належать до абсолютно різних видів їжі. Відрізняються вони не тільки часом перетравлення (молоко можна перетравити за 2 години), а й ферментами, що беруть участь у цьому процесі.

- Залізо в складі крупи перешкоджає засвоєнню організмом "молочного" кальцію.

- У сумі корисні речовини двох продуктів можуть виявитися в надлишку і негативно позначитися на загальному стані.

- Різний термін перетравлення може стати причиною розладів ШКТ.

Що впливає на час засвоєння

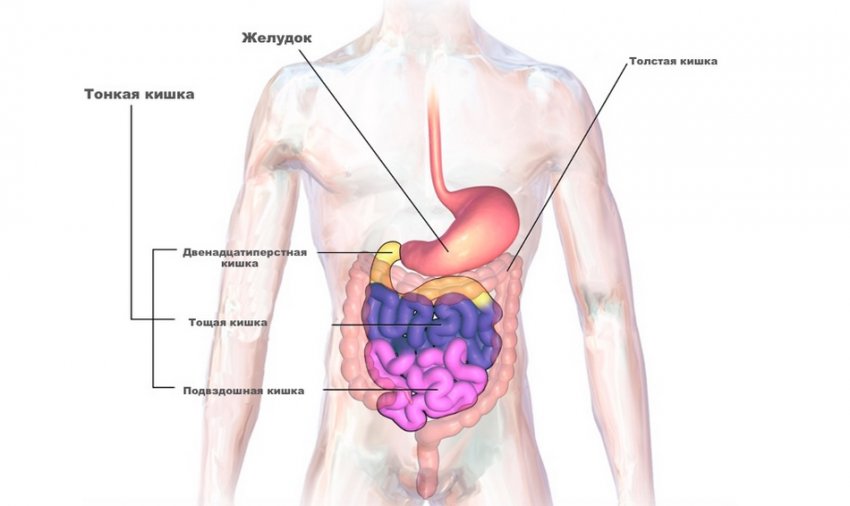

Травлення - це переробка їжі в шлунково-кишковому тракті як механічним, так і хімічним способами. Найактивнішу участь у цій роботі беруть травні ферменти (ензими), які розщеплюють складні сполуки на простіші компоненти. Саме ці "подрібнені" частинки і зможе засвоїти організм. На всіх етапах час засвоєння їжі залежить від безлічі різноманітних чинників.

У ротовій порожнині

Процес травлення починається ще в роті, де зуби подрібнюють і перемішують їжу, а слина сприяє її розм'якшенню. Що ретельніше буде пережована їжа, то якісніше і швидше її перетравлюватиме шлунок. Це пов'язано з тим, що внаслідок жувальних рухів виділяються необхідні ферменти. Також тривале перебування їжі в роті запускає процес розщеплення складних вуглеводів на прості.

Причинами порушення жування, а значить і погіршення засвоєння їжі на початковому етапі, можуть бути:

- поспіх під час їжі;

- захворювання зубів;

- дефекти прикусу;

- спазм або параліч жувальних м'язів;

- запальні процеси ротової порожнини.

У шлунку

Подрібнена їжа потрапляє в шлунок, де піддається впливу шлункового соку. Найважливішим компонентом цієї "рідини" є ферменти. Саме їхня кількість впливає на те, як довго затримається харчова маса в шлунку.

Негативно на виробленні ферментів позначається:

- переїдання;

- нерегулярні прийоми їжі;

- зловживання алкоголем;

- куріння;

- вживання жирних і "шкідливих" продуктів.

Негативними наслідками для травлення загрожують і стресові ситуації.

У тонкому кишечнику

Завершується процес травлення в кишечнику. Щойно харчова маса переміщається зі шлунка в тонкий кишечник, надходить відповідний сигнал підшлунковій залозі. Саме вона починає виділяти панкреатичний сік, необхідний для подальшого перетравлення.

Деякі з ферментів, що входять до складу соку:

- амілаза, яка скорочує вуглеводний ланцюжок;

- ліпаза і фосфоліпаза, що розщеплюють жири;

- трипсиноген і трипсин, які необхідні для розщеплення білків.

У товстому кишечнику

Неперетравлені залишки переміщуються в товстий кишечник. На цьому етапі дії з розщеплення залишкових продуктів забезпечує мікрофлора кишківника. Особливо важливо підтримувати її працездатність.

Причинами збою можуть бути:

- бактеріальні або вірусні інфекції;

- отруєння;

- приймання деяких ліків;

- вагітність тощо.

Особливості засвоєння

На швидкість і якість засвоєння їжі впливає безліч найрізноманітніших чинників.

Серед них можна виділити:

- хімічний склад продуктів;

- кулінарна обробка;

- обсяг порцій;

- режим харчування;

- умови прийому їжі;

- стан травної системи.

У дитини

У перші роки життя травна система дітей відрізняється від дорослої та має низку особливостей. Через вік вона ще недостатньо зріла, тобто органи, задіяні в травленні, не можуть максимально ефективно виконувати покладені на них завдання. Тому особлива увага приділяється типу харчування та складу їжі.

Важливо пам'ятати:

- До дворічного віку, поки не завершено процес прорізування зубів, жування малоефективне.

- Формування слинних залоз, а значить і виділення "правильної" кількості слини завершується лише до семи років.

- Шлунок продовжує формуватися приблизно до 10 років - набуває "дорослої" форми та об'єму.

- Поступово збільшується кількість і змінюються характеристики шлункового соку.

- З віком підвищується активність усіх задіяних у травленні ферментів.

- Відбувається "дозрівання" печінки і підшлункової залози.

Усі ці особливості дитячого організму потрібно враховувати під час годування, щоб уникнути збоїв у роботі ШКТ.

У дорослих

На засвоєння їжі в дорослому віці, крім зовнішніх чинників, можуть впливати індивідуальні особливості людини, наприклад, непереносимість будь-яких продуктів. Великого значення набувають хронічні захворювання. Якщо є патології внутрішніх органів, на це слід звертати увагу під час складання меню.